Ci si accorge dell’importanza delle proprie conoscenze in merito ad una lingua straniera solamente nel momento in cui ci si interfaccia con una determinata cultura, sia per passione che per dovere.

L’Italia propone un insegnamento obbligatorio della prima lingua straniera (l’inglese) a partire dai 6 anni e di un insegnamento della seconda lingua a partire dagli 11 anni. La Riforma Italiana del 2010 rende obbligatorio l’apprendimento delle lingue straniere sino al termine della scuola secondaria superiore di secondo grado. La necessità di insegnare una seconda lingua in tutte le scuole, oltre ad arricchire le opportunità offerte ai ragazzi di acquisire una maggiore competenza linguistica, sorge dal crescente sviluppo della comunicazione di massa. L’aumento degli scambi con altri Paesi, favorito dalla rete, richiede sempre più competenze linguistiche comprovate in una LS.

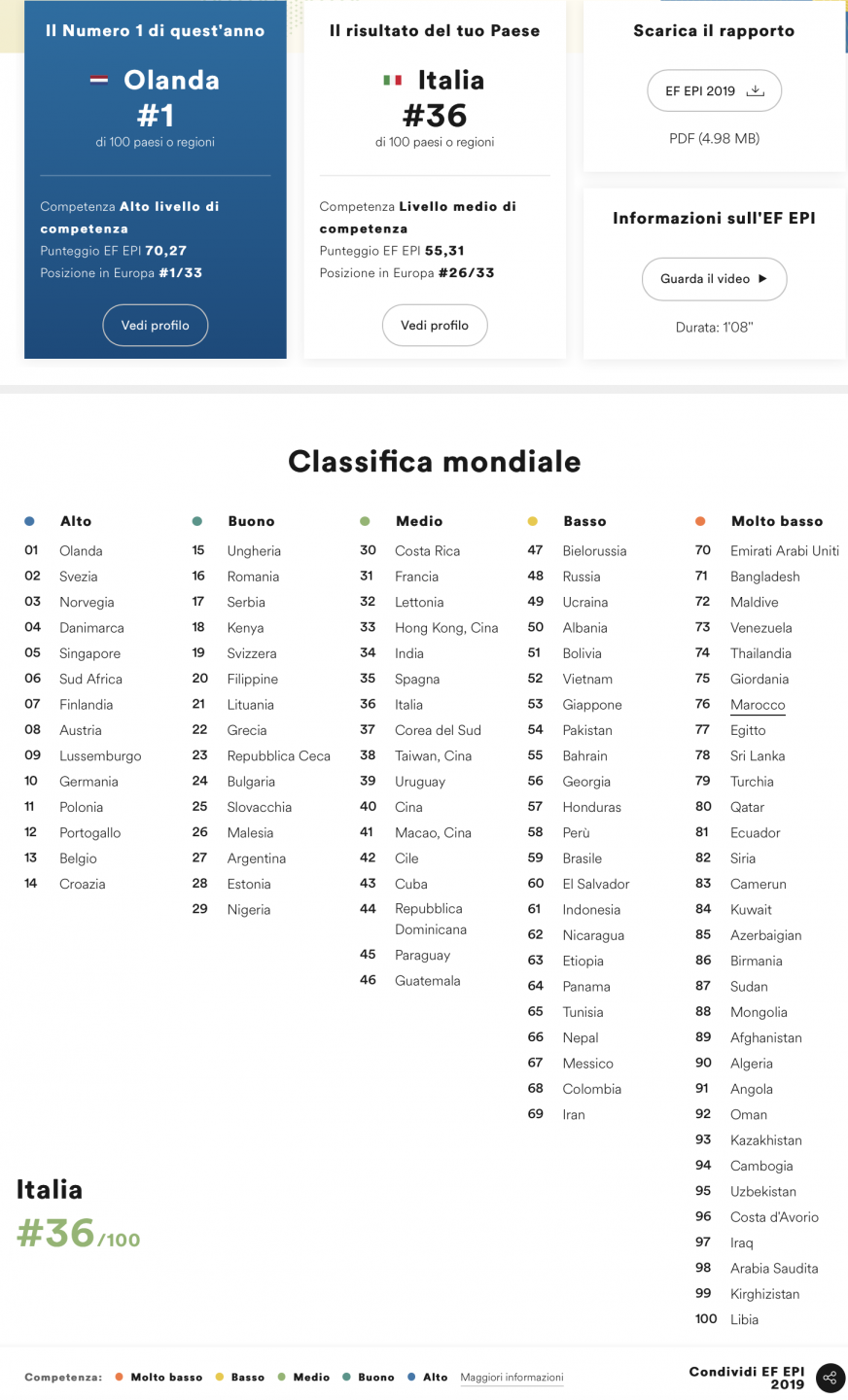

In teoria sarebbe così, è nella pratica che ci si perde. Basta dare un’occhiata al report annuale dell’EF EPI (English Proficiency Index), l’ente che rileva il livello di conoscenza dell’inglese, per scoprire che la padronanza della lingua da parte degli italiani è fra le più basse d’Europa. Siamo 36esimi al mondo e 26esimi nel continente, staccati di venti punti dal gruppo di testa (Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca) ma anche di dieci punti da Paesi che hanno implementato nei programmi scolastici lo studio della lingua solo negli ultimi decenni, come la Polonia e il Portogallo. Fra le maggiori economie dell’Eurozona – Germania, Francia, Italia e Spagna – gli Italiani detengono la palma di quelli che parlano peggio la lingua del commercio. Numeri ancora più sconfortanti se si affina la ricerca a livello regionale. Se Emilia Romagna, Lombardia, Friuli e Toscana dimostrano buona padronanza della lingua straniera, attestandosi sulla media europea, basta scendere più al Sud per vedere calare le percentuali: in fondo alla classifica troviamo Sicilia, Molise, Calabria, Puglia e Basilicata.

L’origine del problema va sicuramente ricercata in due direzioni: una di natura culturale e l’altra sistemica. Se sul piano culturale l’inglese è ancora, erroneamente, derubricato a materia di secondaria importanza, qualcosa cioè che si può apprendere in maniera raffazzonata in un secondo tempo; dall’altra spesso e volentieri si sopravvalutano le proprie conoscenze per il semplice fatto di usare costantemente prestiti anglofoni nella nostra quotidianità. Tutto ciò ci dà l’impressione di sapere l’inglese, ma tra il pensare e il saper parlare c’è di mezzo il mare (dell’ignoranza).

Da qui l’importanza di una concreta riflessione iniziata nelle scuole, già negli ultimi anni, al fine di trovare strategie didattiche nuove, che privilegino l’interazione, per un insegnamento più efficace che abbandoni la classica lezione frontale a favore di un approccio comunicativo. Molte scuole, grazie a progetti finanziati dalla Comunità Europea, come l’Eramasmus, o nell’ambito dei PCTO, promuovono scambi che consentono di scoprire un nuovo modo di vivere e apprendere una lingua comprendendone il legame con la vita quotidiana, che difficilmente trova applicazione sui libri di scuola.

Un cambiamento necessario dettato da una consapevolezza: padroneggiare oggi una lingua straniera non è più quel quid, quella spilletta di vanto, da aggiungere al curriculum; è un prerequisito necessario per trovare lavoro. Parlare fluentemente diverse lingue apre, infatti, a prospettive professionali importanti ma soprattutto permette ai giovani di concepire, osservare e comprendere il mondo con una visione più ampia, da cosmopoliti, cittadini cioè liberi da barriere linguistiche oltre che sociali, capaci di sentirsi a casa anche altrove.

Giulia Bertolo